マツモ(まつも)は、日本に古くから自生する浮草の一種であり、めだかやミナミヌマエビと非常に相性のよい水草として知られています。水槽飼育において「水質を安定させたい」「稚魚や稚エビを守りたい」「コケに悩みたくない」という方にとって、マツモはまさに万能パートナー。この記事では、マツモの魅力とパワー、そして実際に育てるためのコツや注意点を、初心者でも分かりやすく解説します。

マツモとは?日本古来の水草の魅力

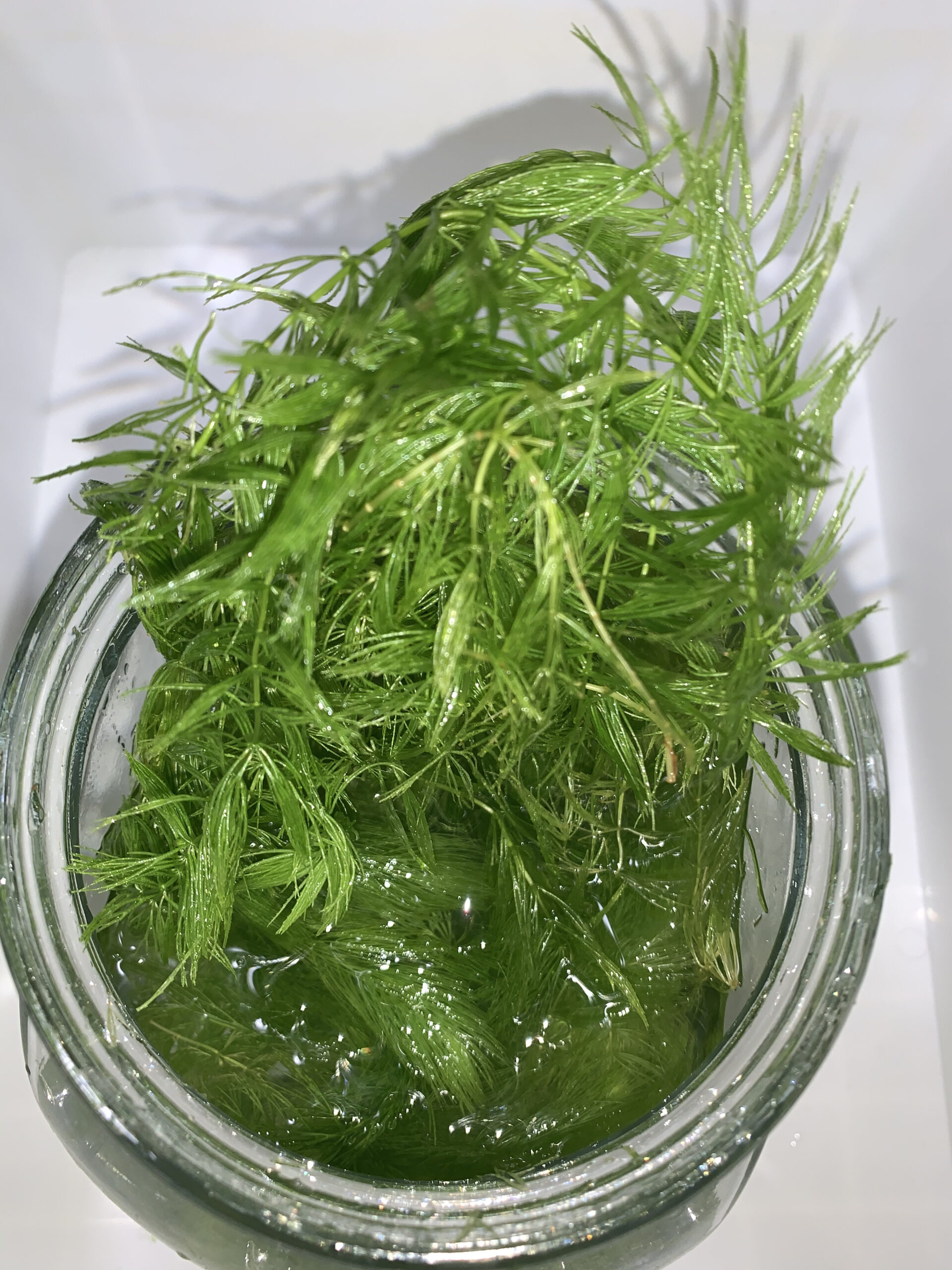

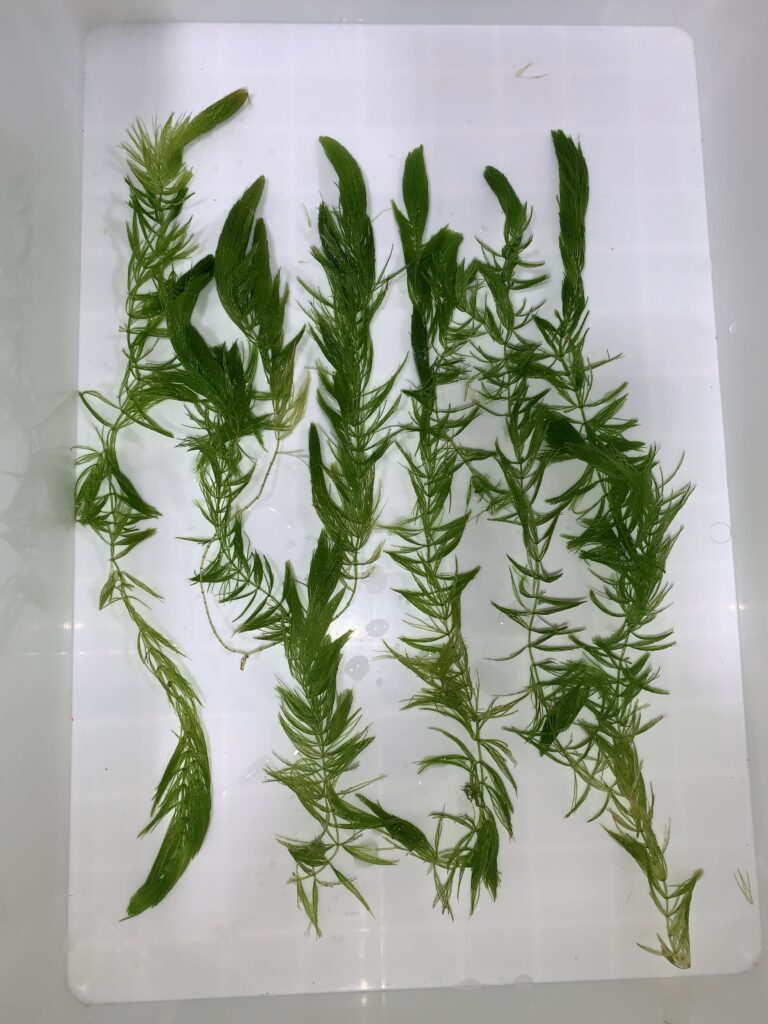

マツモは、日本各地の池や沼に自生する沈水植物。根を持たず、浮かべるだけで育つシンプルな水草です。名前の通り、松の葉のように細かく広がる枝が特徴で、柔らかく繊細な見た目をしています。

- 酸素供給:光合成により水中に酸素を供給

- 水質浄化:めだかやエビの排泄物を吸収して栄養に変える

- 隠れ家提供:稚魚・稚エビの格好の隠れ場所になる

まさに、水槽に入れるだけで「生きたろ過装置」として機能してくれる存在なのです。

マツモとめだかの関係

めだかとマツモの組み合わせは、昔からビオトープや金魚鉢でも定番です。

- 稚魚はマツモの茎の間に隠れて、親めだかに食べられるリスクを減らす

- メダカの卵はマツモの枝に付着しやすく、自然な産卵床になる

- 光合成による酸素供給で、めだかがより元気に泳げる

ただし、マツモが水槽いっぱいに広がりすぎると、泳ぐスペースが狭くなり、めだかにとってストレスの原因になります。そのため定期的な間引きが必要です。

マツモとミナミヌマエビの相性

ミナミヌマエビもまた、マツモと相性抜群です。

- マツモの枝に付いた微生物やバイオフィルムをエビがつまんで食べる

- 稚エビはマツモの枝に身を潜めて外敵から身を守る

- マツモが水をきれいに保つことで、エビの健康も維持される

さらに、ミナミヌマエビはマツモに付いたコケを食べるため、マツモの美しい姿を維持しやすくなります。結果的に「マツモが育ちやすい環境をエビが整える」という好循環が生まれるのです。

マツモを元気に育てるコツ

マツモは「育てやすい」と言われる一方で、条件が合わないと急に溶けてなくなることもあります。元気に育てるためのポイントを整理しましょう。

1. 光量と水温

- 光は自然光でもLEDライトでもOK。ただし直射日光が強すぎるとコケが爆発的に増える

- 水温は20〜28℃が適温。夏場の高水温や冬場の低水温には注意

2. 水質

- 弱酸性〜中性を好む

- 赤玉土を敷くと水質が安定し、マツモも長持ちする

3. 生体との組み合わせ

- マツモ単体だとコケまみれになりやすい

- メダカとエビを入れることで、栄養サイクルが回り、自然に維持できる

4. 株分け・間引き

- マツモは環境が合えば爆発的に増える

- 増えすぎたら間引いて、バランスを保つのがコツ

マツモ・メダカ・ミナミヌマエビ・赤玉土の黄金セット

水槽を安定させる「最強の組み合わせ」は、

マツモ × メダカ × ミナミヌマエビ × 赤玉土

この4点セットです。

- メダカとエビが排泄物を出す

- それを栄養にしてマツモが育つ

- マツモが水をきれいにし、酸素を供給

- 赤玉土が水質を中性に保ち、コケの発生を抑える

この循環が自然に成立すれば、ほとんど手間をかけずに透明で安定した水槽を維持できます。まさに「ずぼらでも爆殖する」理想の環境です。

マツモパワーの効果

マツモを水槽に入れると、次のような「マツモパワー」が実感できます。

- 水質浄化:排泄物や余分な栄養塩を吸収

- 酸素供給:昼間は光合成により酸素を放出

- コケ予防:栄養を先に消費するためコケの発生を抑制

- 透明な水質:グリーンウォーター化を防ぐ

ただし、注意点として「グリーンウォーターを作りたい人」にとってはマツモが邪魔になる場合があります。めだかの稚魚育成にグリーンウォーターを使いたい場合は、別の容器に分けるのがおすすめです。

マツモを使った飼育でよくある失敗と対策

1. マツモが溶ける

→ 急激な水質変化や高水温が原因。水換えは少量ずつ行う。

2. コケだらけになる

→ マツモ単独飼育では栄養過多になりやすい。エビを入れて食べてもらう。

3. 爆殖しすぎて手に負えない

→ 定期的に間引き、トリミングして水槽バランスを保つ。

4. メダカが窮屈そう

→ 泳ぐスペースを確保するために、マツモは全体の3割程度に抑えるのが理想。

まとめ

マツモは日本古来の水草であり、めだかやミナミヌマエビとの相性は抜群です。稚魚・稚エビの隠れ家になり、水質をきれいにし、酸素を供給する。さらに赤玉土を組み合わせれば、自然な循環が生まれ、ほとんど手間なく美しい水槽が維持できます。

ただし、マツモは爆発的に増えるため、こまめな間引きやトリミングが必要。また、グリーンウォーターを作りたい場合には逆効果になることもあるため、目的に応じて使い分けましょう。

ずぼらでも、初心者でも、マツモとめだか・ミナミヌマエビの組み合わせなら、美しい透明水槽が長く楽しめるはずです。これが「マツモパワー」です。

2本のマツモから始まった爆殖ストーリー

実は私自身も、昔熱帯魚屋さんで魚を買った際に「おまけ」でいただいたマツモ2本から飼育をスタートしました。最初は「枯れずに育つかな?」と半信半疑で水槽に浮かべていたのですが、めだかとミナミヌマエビを一緒に飼っていたこともあり、気づけば増えに増えて水槽を埋め尽くすほどに…。

この経験からも分かるように、マツモは条件が整うと驚くほど成長します。だからこそ、放置すると水槽がいっぱいになり、メダカが窮屈に感じてしまうことも。マツモを長く楽しむためには「増えすぎたら間引く」ことがとても大切なのです。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、実際の飼育にあたっては環境や条件により結果が異なる場合があります。最終的な判断と行動は自己責任でお願いいたします。